診療放射線技師の当直っていつからできるの?

診療放射線技師として、業務の中でも必要になってくるのが「当直」です。

病院の規模などによって当直の有無は変わってきますが、今では当直のアルバイトをしている診療放射線技師も多いです。

ただし当直業務をするにあたっては、一通りの検査をこなせるスキルも必要になってきます。

✅この記事でわかること

- 当直とオンコールの違い

- 当直を始める目安

- 実際の当直業務について

この記事では、「診療放射線技師の当直」について。

当直とオンコールの違いや、当直を始める目安。

実際の当直業務について、実体験と合わせて紹介していきます。

✅自己紹介

診療放射線技師として当直を始めるためには、一通りの検査を1人で出来る必要があります。

大学病院のように大規模な病院以外の場合、基本的に当直帯は1人での勤務になることが多いです。

1人で一般撮影やCT、MRIなどをこなせるスキルは必須。

なので新卒として入職した場合、3ヶ月〜半年を目安に当直業務を開始することが多くなってきます。

他にもぼく自身がそうだったように、それなりに経験を積んでから他の病院でアルバイトとして当直をする場合も。

慣れない環境での当直は大変さもありますが、いろいろな環境に触れることで診療放射線技師として得れるものも多いです。

診療放射線技師の求人については、こちらの記事で紹介しています。

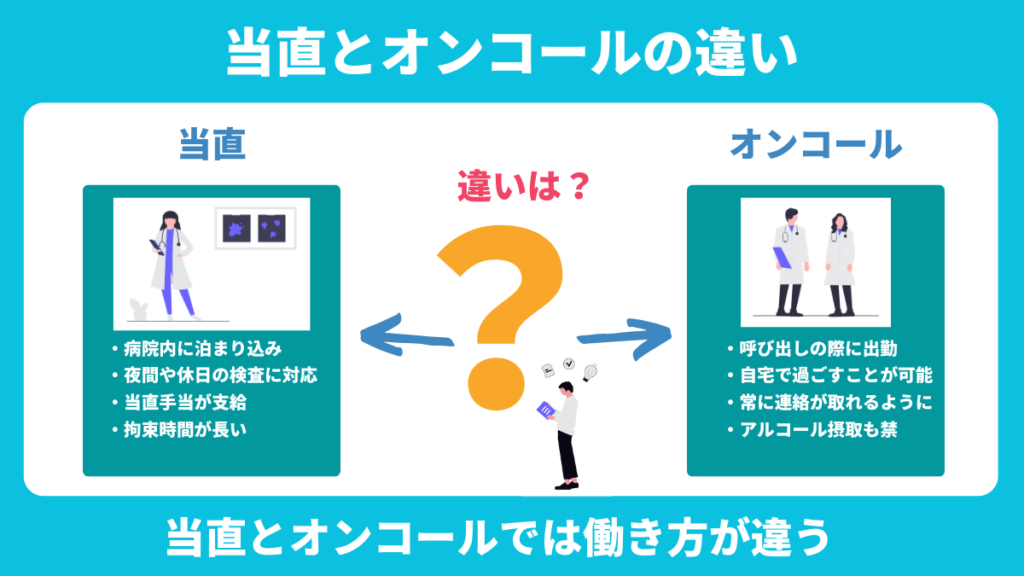

当直とオンコールの違い

診療放射線技師の当直

放射線技師における「当直」とは、病院内に泊まり込みで勤務して夜間や休日に発生する検査対応を行う勤務形態になります。

救急指定病院の場合、夜間でも急患や救急搬送があります。

その場合、症状によってはレントゲンやCTなどの画像検査をすぐに実施できる必要が。

また入院病棟がある場合は、病棟患者の急変にも対応する必要があります。

救急外来などで交通事故患者が運ばれてきた場合、医師の指示によりCT検査を行う場合も。

救急患者の状態把握や迅速な処置のために、診療放射線技師が当直で院内で待機していることによってすぐに検査が可能になります。

つまり当直は、病院に泊まり込んで夜間休日も常に対応できるよう待機する勤務形態。

当直手当が支給される一方で、拘束時間が長くて体力的な負担も大きい一面もある点には注意が必要です。

オンコールとの違い

「オンコール」とは、自宅など院外で待機して呼び出しがあった際に出勤して検査対応を行う勤務になります。

夜間に常時技師を配置するほど検査件数が多くない施設では、必要なときだけ技師を呼び出す体制の方が効率的になります。

たとえば夜間に頭蓋内病変の疑いがある患者が搬送された場合、医師からの連絡を受けた放射線技師が病院に急行してCTやMRI検査を施行。

逆に呼び出しがなければ自宅で過ごせるため、拘束時間も短くなります。

ただし急な出勤に備えて、常に連絡を取れる状態でいなければいけないのがオンコール。

オンコール待機手当などが出ますが、急な呼び出しにも対応できるようにアルコールなども控えておかなければいけません。

つまりオンコールは病院外で待機して必要時のみ出勤する勤務スタイルですが、呼び出しの不安や生活リズムの乱れが生じやすい点が特徴。

このように「当直」は病院に泊まり込みで待機する勤務で、「オンコール」は自宅待機で呼び出し時に出勤する勤務と明確に違いがあります。

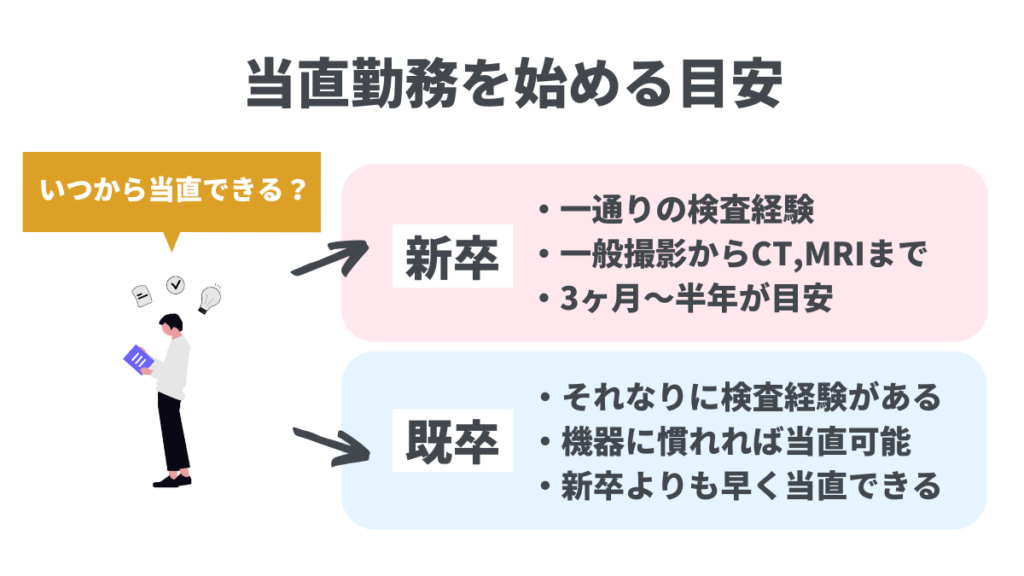

当直勤務を始める目安

一通りの検査ができるのが大前提

当直業務をするためには、一通りの検査を1人でこなせる必要があります。

当直帯の診療放射線技師の人数については、病院の規模などによっても変わってきます。

しかし大学病院などの大きな病院でなければ、当直は診療放射線技師1人でやる場合が多い。

なので当直業務をやるためには、一通りの検査を1人でできる必要が出てきます。

基本となる一般撮影全般はもちろん、CTやMRIの検査。

さらに場合によっては造影の検査も必要となるため、CTやMRIの造影検査もできる必要があります。

ほとんどの施設では、当直業務に入るのは一通り経験した3ヶ月〜半年が目安。

もちろん仕事内容にもよりますが、ぼくの場合は新卒入職から3ヶ月で当直業務に入りました。

診療放射線技師の仕事内容については、こちらの記事でも紹介しています。

経験があれば当直に入るのも早い

当直業務を始める目安は、それまでの診療放射線技師としての経験によっても変わってきます。

前述の通り、当直業務のためには一通りの検査経験が必要。

なので新卒でない場合は、施設の検査機器などに慣れれば当直業務も可能になってきます。

当直の時間帯は、検査方法や手技について教えている時間がありません。

当直帯に検査にくる患者は、救急患者や病棟の急変患者がほとんど。

検査について指導をする余裕はなく、迅速な検査が求められてきます。

なので一通りの検査ができれば、当直帯に1人での勤務も可能。

即戦力となる既卒の診療放射線技師として入職した場合は、当直に入るまでの期間も短くなってきます。

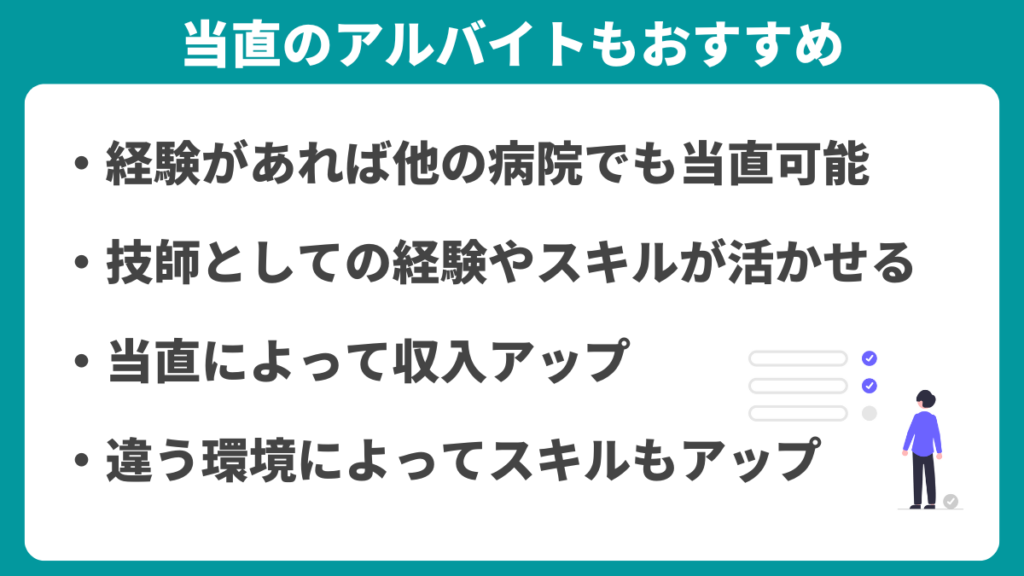

診療放射線技師には当直のアルバイトも多い

夜間だけ別の病院で当直

診療放射線技師の当直としては、自分の施設以外で当直をするアルバイトも多くなっています。

診療放射線技師の働き方としては、公休や有給を使って他の病院などで働く場合もあります。

クリニックなどでの日勤のアルバイトはもちろん、他の病院で当直をする場合も。

技師としての経験年数やスキルが活かしやすくなってくるのが、別の病院での当直のアルバイトになります。

当直のアルバイトの場合、即戦力となることが大前提。

機器の扱いや当直の流れなどの事前説明はありますが、実際の検査方法や手技についてはできて当たり前になってきます。

当直のアルバイトを始める理由の多くは、収入を少しでも上げるため。

しかし実際に当直のアルバイトをすることで、普段とは違う環境の検査によってスキルも磨かれていくメリットがあります。

実際に当直をした経験

ぼく自身も、これまで当直によっていろいろな経験をしてきました。

当直の経験としては、自分が勤めていた病院での当直業務。

他にも、別の病院でアルバイトとして当直をしてきた経験もあります。

どちらも1人での当直だったこともあり、診療放射線技師として日勤帯とは違った経験をしてきました。

1人で当直業務をする場合は、人数のいる日勤帯とは違った緊張感があります。

検査を確実にこなすことはもちろん、1人で迅速に複数の検査をする必要も。

特に頭部のCTやMRIで病変を見つけた場合は、医師への報告も含めて一気に忙しくなった印象もあります。

忙しさや大変さで精神的に落ち込むこともありましたが、当直での経験が今の自分のスキルに活かされているのは間違いありません。

診療放射線技師の当直 まとめ

この記事の中では、診療放射線技師の当直について紹介してきました。

診療放射線技師として当直を始めるためには、当直帯は1人での勤務になることが多いので一通りの検査を1人で出来る必要があります。

1人で一般撮影やCT、MRIなどの検査をこなせるスキルは必須。

なので新卒として入職した場合は、3ヶ月〜半年を目安に当直業務を開始することが多くなってきます。

他にもそれなりに経験を積んでから、他の病院でアルバイトとして当直をする場合も。

慣れない環境での当直は大変さもありますが、いろいろな環境に触れることで診療放射線技師としてスキルが上がるメリットもあります。

診療放射線技師の求人については、こちらの記事で紹介しています。

コメント