診療放射線技師の国家試験はいつから勉強すればいい?

診療放射線技師を目指す上で避けて通れないのが、「国家試験の合格」です。

出題される範囲が広く、1科目でも0点があると不合格になってしまうむずかしさも。

ただし100点を目指す必要はないので、マークシート方式に慣れて満遍なく勉強していくことで合格できる可能性も高くなってきます。

✅この記事でわかること

- 国家試験の概要

- 国家試験対策

- 実際にやっていた勉強法

この記事では、「診療放射線技師の国家試験対策」について。

国家試験の概要はもちろん。

国家試験の対策法を、実際に自分が取り組んできた勉強法と合わせて紹介します。

✅自己紹介

診療放射線技師の国家試験対策としては、過去問を解きながら正しい理解をしていくことが重要になります。

まず国家試験はマークシート方式のため、問題形式に慣れることが必要。

さらに選択問題だからこそ引っかけ問題も多いので、丸暗記ではなく正しい理解をしていくことが重要です。

問題形式に慣れたり出題範囲を知るのに有効なのが、国家試験の過去問や学校の模擬試験。

効率的に勉強していくためには、とにかく問題を解いて覚えていくことが重要。

過去問や模擬試験を解いていき、わからない部分をどんどん無くしていくことで理解しながら覚えていくことができます。

すべての出題範囲を勉強をしていくためには、教科書や参考書を最初から読んでいたら終わりません。

とにかく過去問を解きながら覚えていくことで、出題される範囲をしっかりと勉強していくことができます。

おすすめの過去問や参考書については、こちらの記事で紹介しています。

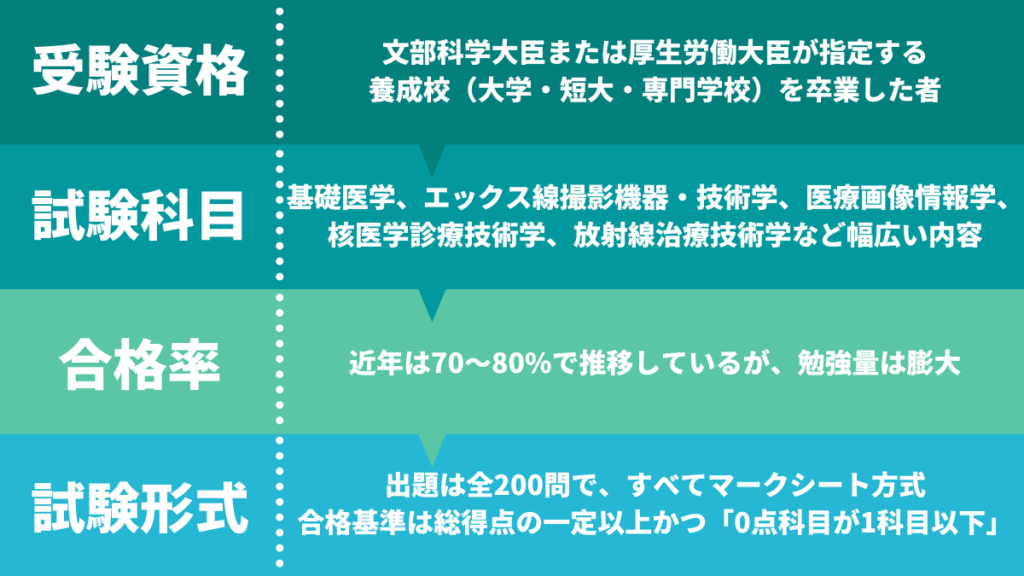

診療放射線技師国家試験の概要

国家試験の出題範囲は広い

診療放射線技師の国家試験では、医学や放射線に関する幅広い知識が求められます。

診療放射線技師は、医師の指示のもとで画像検査や放射線治療を行う国家資格。

なので人体の構造や病気の理解に加え、放射線機器の原理や安全管理、法律や倫理に関する知識も必要になります。

診療放射線技師国家試験の科目

- 基礎医学大要

- 理工学・放射化学

- エックス線撮影機器学

- エックス線撮影技術学

- 診療画像検査学

- 画像工学

- 医療画像情報学

- 核医学診療技術学

- 放射線治療技術学

- 放射線安全管理学及び医療安全管理学

診療放射線技師の国家試験の出題範囲は、大きく分けて「基礎分野」と「専門分野」の2つです。

基礎分野では、解剖学や生理学、病理学や放射線物理学など。

そして専門分野では、X線撮影やCT、MRI、さらに画像工学なども含まれてきます。

なので国家試験は単なる暗記試験ではなく、医療現場で必要な総合的な知識を確認するための試験。

さらに1科目でも0点があると不合格になってしまうので、出題範囲すべてを勉強していく必要があります。

解答形式はマークシート

診療放射線技師の国家試験は、すべてマークシート形式で構成されています。

国家試験は全国で一斉に実施されるため、公平性と採点の正確性を保つ目的でマークシート方式が採用。

さらに膨大な範囲を網羅する必要があるため、短時間で幅広い知識を確認できるこの形式が適しているともいわれています。

試験は午前と午後の2部構成で、合計200問程度が出題。

1問1点の四肢択一(4つの選択肢から1つを選ぶ形式)が基本ですが、選択肢が2つの場合もあります。

合格ラインは例年6割前後(約120点)とされていますが、前述の通り0点の科目があると不合格になる場合も。

なので診療放射線技師の国家試験は、「広く・正確に・早く」解答する力が求められる試験。

過去問や模擬試験を通じて形式に慣れることが、合格への近道にもなってきます。

診療放射線技師になる方法については、こちらの記事でも紹介しています。

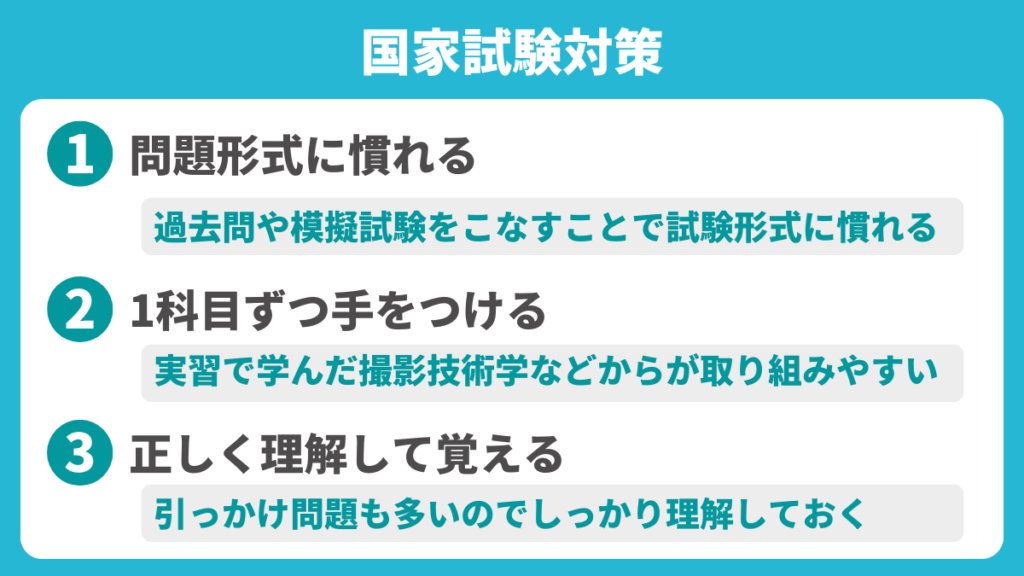

国家試験対策

問題形式に慣れる

国家試験対策としては、まず問題形式に慣れることが重要になってきます。

前述の通り、国家試験の形式はマークシート方式。

各設問の中で、正しいものや過っているものを1つや2つ選択する形になっています。

ただし実際は大学や専門学校の卒業試験を経てからの国家試験になるので、マークシート方式には慣れている場合が多くなります。

各学校の模擬試験や卒業試験では、国家試験を模した形で出題されることがほとんど。

マークシートの様式には違いもありますが、大まかな問題の形式としては国家試験に近いものになっています。

なので初めての試験の場合はとまどいもありますが、数をこなしていくうちに国家試験の形式にも慣れてきます。

実際ぼくも学校の試験で国家試験形式に慣れたことで、本番でも違和感なく取り組むことができました。

1科目ずつ手をつける

出題範囲の広い診療放射線技師の国家試験だからこそ、1科目ずつ手をつけていくことが大切になってきます。

診療放射線技師の国家試験は、勉強すべき科目がとにかく多い。

放射線の基礎的な部分から画像の仕組みまで、3〜4年で学んできた内容を試験として受けることになるためです。

この広い試験範囲を一気に覚えていこうとしてもむずかしいので、得意な分野や理解しやすい範囲から手をつけていくのがおすすめです。

在学中は病院実習などにも行っているはずなので、撮影技術や画像解剖などの方がすんなりと取り組めるはず。

逆に理工学や放射科学などはあまり身近ではない分、ただの暗記では苦労する部分にもなってきます。

なので自分が理解しやすい範囲から勉強し始めることで、気持ちも折れずに国家試験の勉強を始めることが可能に。

ぼくの場合は画像解剖などが得意だったので、画像や解剖学から始めて苦手な科学や安全管理などは最後の方に覚え始めました。

正しく理解して覚える

国家試験では引っかける問題も多いので、正しく理解して覚えることも重要になってきます。

実際の国家試験では、「正しいもの」や「誤っているもの」を選択する問題がほとんど。

さらに問題によっては答えを複数選ぶ場合もあるので、1つ1つの文章に対して正しい理解をすることが必要になってきます。

そしてそんな選択式の国家試験の中では、引っかけ問題も多いのが特徴。

問)MRI と関連事項の組合せで正しいのはどれか。

- 拡散強調像ーTOF法

- 脂肪抑制法ーb値

- 非造影灌流MRIーASL(arterial spin labeling)

- MR hydrographyーBOLD効果

- functional MRIー化学シフト

上記のような問題の場合、MRIの撮像方法に関する正しい理解が必要に。

それぞれの撮像方法の特徴を、入れ替えて出題することでわかりづらくしています。

正解は③の「非造影灌流MRIーASL」の組み合わせになり、他の選択肢についてはそれぞれの特徴を入れ替えて出題。

国家試験で重要なのは丸暗記ではなく、それぞれの特徴を紐づけて覚えていくことになってきます。

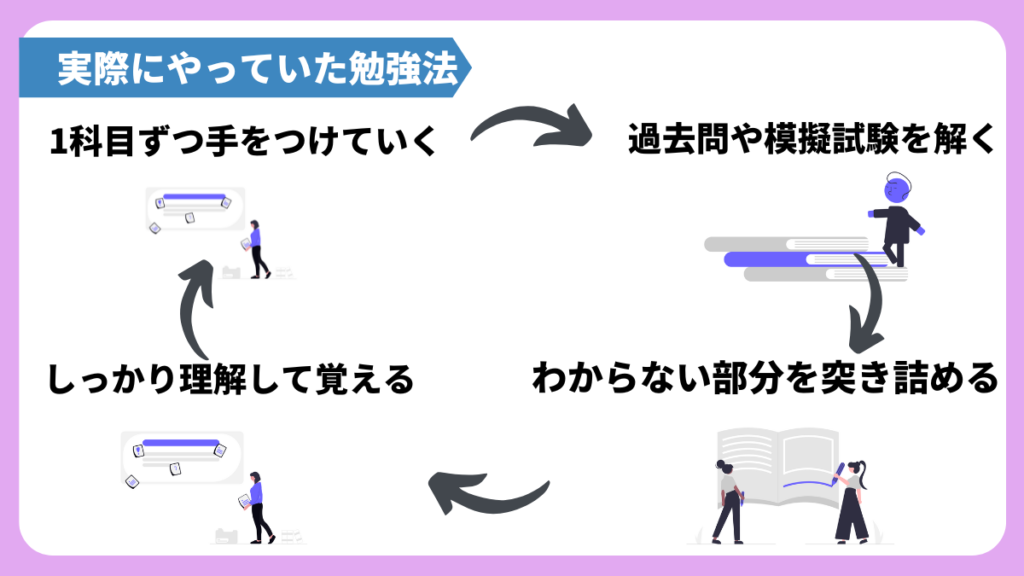

実際にやっていた勉強法

夏前までは散々な結果だった

ぼくの国家試験へ向けての勉強は、夏休み前の散々な結果からのスタートでした。

卒業学年になると定期的に行われるのが、国家試験へ向けた模擬試験。

ぼくの学校の場合は模擬試験の結果が貼り出され、点数や全体での順位も一目でわかる形になっていました。

そんな模擬試験を5月に初めて受けたぼくの場合、最初の結果は散々なものでした。

正直試験を受ける前までは、これまで学んできたこともあるのでそれなりには点数を取れるだろうと考えていました。

しかし実際に試験を受けてみると、知らなかったり忘れていることがとても多かった印象。

その結果として点数や全体の順位も下から数えた方が早く、その時の自分の位置を知ることになりました。

仲の良い友達の中でも最下位だったこともあり、焦りと危機感を感じたのを今でも覚えています。

夏休み前に本格的に勉強開始

5月の模擬試験の結果を受けて焦りを感じ、夏休み前の模擬試験に向けて本格的に勉強を始めました。

本格的に国家試験に向けた勉強を始めるにあたり、まずは自分の現状を受け入れることに。

これまでの勉強でできるだろうと思っていたが全然で、今のままでは卒業さえも危ういという現状を受け入れることにしました。

そして現状を受け入れた上で、国家試験へ向けての勉強を開始。

まずは自分の中でもすんなりと勉強を始められそうな、「エックス線撮影機器学」や「技術学」、そして実習を経験して馴染みのあった「画像解剖」などから勉強を始めました。

それに合わせてCTやMRI、核医学や放射線治療の機器についても知識を少しずつ。

この時点では「放射線科学」や「医療画像情報学」、「安全管理」の分野については、いっさい手をつけていられない状態。

それでも焦りと危機感によって始めた勉強によって、夏休み前の模擬試験では大きく上位に結果を残すことができました。

過去問を反復して冬までには全範囲を

1度結果が出たことで自信を得ることができ、あとは手をつけていない分野も覚えていくようにしました。

夏休み前に結果を残せたことで、夏休み中の補習にも出ずに済むこととなりました。

周りの友達の多くは補習になったため、自分だけ免れるという複雑な気持ちも。

そして国家試験に向けた勉強においては0点の科目があってはいけないため、夏休み中からは一通りの範囲を勉強していくようにしました。

勉強法としては、過去問や模擬試験を反復。

すでに取り組んだ科目は復習になり、手をつけていなかった科目については解きながら覚えていきました。

実際勉強していくことで覚えていくことはできましたが、逆にこれまで覚えてきた分野が抜けてしまうことも。

あとは定期的に模擬試験を受ける中で足りない部分や抜けている部分を把握し、少しずつ点数を重ねられるように勉強していきました。

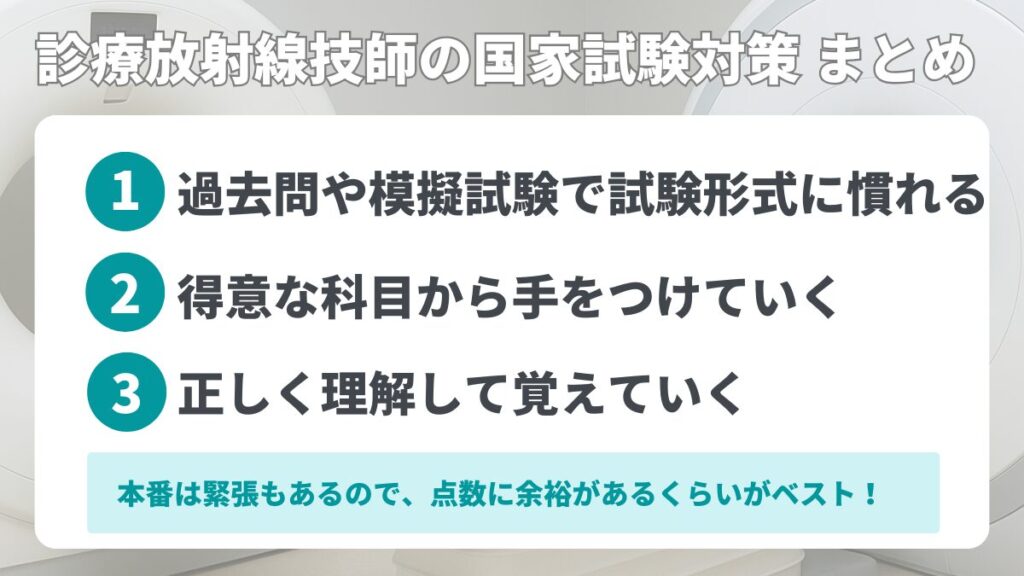

診療放射線技師の国家試験対策 まとめ

この記事の中では、診療放射線技師の国家試験対策について紹介してきました。

診療放射線技師の国家試験対策としては、過去問を解きながら正しい理解をしていくことが重要です。

国家試験はマークシート方式のため、問題形式に慣れることが必要。

さらに選択問題だからこそ引っかけ問題も多いので、丸暗記ではなく正しい理解をしていくことも大切になります。

問題形式に慣れたり出題範囲を知るのに有効なのが、国家試験の過去問や学校の模擬試験です。

効率的に勉強していくためには、とにかく問題を解いて覚えていくことが近道。

過去問や模擬試験を解いていき、わからない部分をどんどん無くしていくことで理解しながら覚えていくことができます。

すべての出題範囲を勉強をしていくためには、教科書や参考書を最初から読んでいたら終わりません。

とにかく過去問を解きながら覚えていくことで、出題される範囲をしっかりと勉強していくことができます。

おすすめの過去問や参考書については、こちらの記事で紹介しています。

コメント